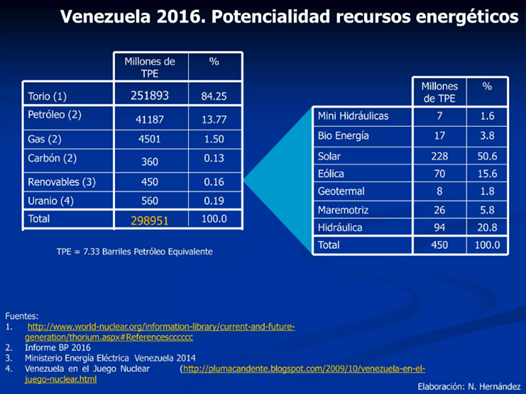

Con este título comienza mi redacción con base a la

figura 1(abajo) donde el autor el ingeniero Nelson Hernández, comentó en un

conversatorio organizado por la Universidad Metropolitana, donde para el año

2016 bajo su visión mostraba la potencialidad de Venezuela en materia de

recursos energéticos. Particularmente creo que esta tendencia sigue siendo la

misma, con el Torio y los hidrocarburos (petróleo y gas) principalmente los que

abarcan mayor potencial. Teniendo a los recursos renovables de tercer lugar, y

de éstos, se puede resaltar de los que Venezuela actualmente aún no incorpora,

como son la energía solar y eólica, en tanto la hidráulica continúa teniendo

participación.

Figura 1.- Hernández, Nelson. (1)

Integración en la Matriz Energética

La energía hidroeléctrica es un componente clave en la

estrategia de Venezuela para diversificar su matriz energética, reduciendo la

dependencia de los combustibles fósiles y promoviendo la sostenibilidad.

La energía hidroeléctrica en Venezuela representa una

pieza fundamental en su desarrollo energético. Con un manejo adecuado y una

inversión continua, puede seguir siendo una fuente de energía limpia y

renovable que contribuya al desarrollo sostenible del país. La clave está en

equilibrar las necesidades energéticas con la protección ambiental y el respeto

por las comunidades locales. (1)

Otro recorrido que se puede mencionar son los

esfuerzos realizados por Venezuela en proyectos y desarrollos de las otras

potencialidades como renovables tales como la energía solar y eólica.

La energía Solar no sólo tiene la capacidad de

transformar la industria energética en Venezuela, también es rentable. Nuestro

país cuenta con 5.5 horas pico solar. Paneles Solares en Venezuela. Gracias a

su ubicación estratégica, nuestro país se caracteriza por ser un territorio

privilegiado con respecto a la radiación solar. Con un promedio de 5.5 horas

pico de sol al día, el país cuenta con una destacada capacidad para aprovechar

este recurso natural en beneficio del ahorro energético. (2)

Existen diversos institutos que realizan mediciones de

radiación solar nacionales (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología e

Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar) e internacionales (NASA, NREL

y ESA). Es un valor estadístico, que varía en el mes y año. Una de la más

actualizada en la data de la NASA. (3)

Con relación a la energía fotovoltaica en Venezuela se

está en etapa inicial pero prometedora de desarrollo. Actualmente, 80% de la

generación eléctrica proviene de fuentes hidroeléctricas, y se están

desarrollando proyectos fotovoltaicos para alcanzar el 30% de la generación

nacional. La Planta Solar Fotovoltaica Canaima y el Proyecto Solar en la

Universidad de Los Andes son ejemplos de iniciativas significativas en el país.

(4) Sin embargo, hay proyectos menores a escala de municipios (iluminación

calles, semáforos), a escala de privados (agrícolas y casas) que existen en

Venezuela, pero aún no se ha masificado.

Figura 2: Módulo de iluminación en la Plaza de la

República, Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, octubre 2024. Autor: propia

La eólica en Venezuela también se puede decir que

llegó a una etapa de desarrollo, pero sin éxito en su sustentabilidad. Dos

áreas prominentes bien identificadas. Estas áreas son: las penínsulas de La

Guajira y Paraguaná, las cuales reciben vientos alisios durante todo el año. comienza

a desarrollarse en Venezuela hacia el año 2010, con la aprobación del Plan

Energético Nacional que promovió la aprobación de un Plan Nacional de Energía

Eólica. Se incluyó el plan de producción de energía eólica pensando en combatir

la extrema pobreza, lograr la independencia de los combustibles fósiles,

proteger el ambiente, ahorrar el petróleo como recurso y promover el desarrollo

sustentable. (5)

Otros proyectos como en

la región de Sucre en Venezuela, el sector Puerto Viejo, ubicado en el noreste

del estado, se ha identificado como el lugar más adecuado para la instalación

de este proyecto, así como las Islas de Margarita y Coche (Nueva Esparta). (5)

Otras potencialidades se están gestando a nivel

universitario con estudios en Geotermia hacia el noreste de Venezuela

específicamente. Aunque suene una paradoja, estas investigaciones las está

llevando la escuela de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Central de

Venezuela, asociados a campos petroleros que ya tienen una gran cantidad de

pozos con alto corte de agua y con todo el contexto como potencial en

calentamiento de agua y generación de electricidad. Como parte del cuerpo de

profesores de dicha escuela, he sido tutora de este trabajo titulado: “Evaluación

de la factibilidad técnica de la transformación de pozos productores con alto

corte de agua a unidades generadoras de energía basada en el potencial

geotérmico - campo El Furrial, norte de Monagas” (6). Esperando que este

potencial sume a las áreas ya conocidas en Venezuela como áreas de aguas

termales o manifestaciones termales que las que se contabilizan ahora como

potenciales en este tipo de energía.

Como conclusión relacionada a la matriz energética en

Venezuela, ha costado mucho dejar de depender de una sola fuente que es la

fósil y entre las renovables la energía hidráulica, sin embargo, el esfuerzo

del gobierno venezolano no ha sido suficiente en muchos aspectos, si existe la

intención pero en mi opinión no hay conocimiento de la población, entes

gubernamentales y tampoco sigue un impulso en buscar diversificar, no se hace

nada en pertenecer a un acuerdo global sino se muestra el compromiso con acciones.

Nuestra actualidad es altamente dependiente tanto del petróleo como de la

hidráulica, así queda en evidencia depender de un sistema eléctrico nacional

que está latente su colapso. En las universidades y otros entes privados

siempre se está en disposición de estas tareas de comunicar y concientizar y se

está haciendo desde las bases. Un futuro complejo y lento pero el trabajo es de

hormiga en forma silenciosa.

Referencias:

1.- Hernández, Nelson. (2017, 15 noviembre). Matriz

energética de Venezuela (conversatorio Unimet coener. es.slideshare.com. https://es.slideshare.net/slideshow/matriz-energetica-de-venezuela-conversatorio-unimet-coener/82095662.

2.- Paneles Solares en Venezuela ¿Existen

instalaciones en el país? (s.f.) SAGETVE.com. https://sagetve.com/paneles-solares-en-venezuela/

3.- NASA Power. (s.f.).

Power.larc.nasa.gov. power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/

4.- La Energía Solar en Venezuela. (2021, 20

mayo). Panelsolarvenezuela.com.. https://panelsolarvenezuela.com/

5.- Energía Eólica en Venezuela. Características y

Parques Eólicos. (2002, 28 agosto). Lifeder.com. https://www.lifeder.com/energia-eolica-venezuela/

6.- Camperos, María y Rodríguez, A. (2023). Evaluación

de la factibilidad técnica de la transformación de pozos productores con alto

corte de agua a unidades generadoras de energía basada en el potencial

geotérmico - campo El Furrial, norte de Monagas. Trabajo Especial de Grado. Escuela

de Ingeniería de Petróleo. Universidad Central de Venezuela.

Acuerdo de París, Contribuciones Nacionales

Determinadas

Venezuela si se encuentra inmersa en estos compromisos

tomados con mucha responsabilidad desde el acuerdo de París y por ende tiene

esos compromisos traducidos en las Contribuciones Nacionales Determinadas.

Este compromiso de los países se expresa en metas de

mitigación de todas las partes ratificantes, propuestas en las contribuciones

determinadas a nivel nacional (CDN). En el Acuerdo de París se establece un

mecanismo vinculante para aumentar las metas de mitigación y adaptación cada

cinco años. Las CDN son compromisos ambiciosos, progresivos y sucesivos,

establecidos por los países para reducir las emisiones de gases de efecto

invernadero (GEI). A la luz del Acuerdo de París, desde 2016 hasta 2020 los

países están pasando por un proceso de implementación legal, institucional y

organizacional de las CDN para definir sus metas, junto con un mecanismo de

monitoreo, verificación y reporte. (1)

En esta publicación, se resumen los avances para los

países de América y del Caribe, encontrándose que Venezuela presentó sus

avances resumidos en varios aspectos relacionados con estos compromisos. Existen

varios cuadros muy interesantes que resumen para varios puntos la participación

de Venezuela en este tema; estos cuadros resumen aspectos como: (1) los

procesos naturales de consulta para un período 2014-2016, (2) la estructura de

las contribuciones determinadas a nivel nacional, (3) objetivos de energía

renovable, eficiencia energética y transporte contemplados en las

contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), (4) metas de reducción de

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en las contribuciones

determinadas a nivel nacional (CDN), entre otras. (1)

A continuación, resumo para cada punto anterior, lo

propuesto por Venezuela:

(1): Proceso de consulta: Se reportan múltiples

ejemplos de procesos nacionales de lucha contra el cambio climático desde el enfoque

de derechos humanos. Búsqueda: Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo

y Aguas http:// www.minea.gob.ve Instituto Nacional de Meteorología e

Hidrología (INAMEH), véase [en línea] http://www.inameh.gob.ve.

(3): Objetivo Energía renovable: --- Eficiencia

energética: Aumentar la eficiencia energética en iluminación y aire

acondicionado. Medidas de transporte: Crear un marco normativo para mejorar la

seguridad vial, renovar la flota de transporte público, construir y mantener

carreteras y construir y expandir sistemas de transporte.

(4): Meta, referencia y horizonte: Reducciones con

respecto al escenario BAU • Año objetivo 2030. Condicional a: Reducción del 20%

en las emisiones de GEI con respecto a las emisiones proyectadas para 2030.

Con relación al punto (2), la estructura por la cual

cada país debe luego interpretar sus objetivos y metas, se basan en el cuadro

siguiente:

Donde Venezuela sugiere como objetivo la reducción con

relación a una trayectoria inercial o Business as usual (BAU). Nuestra

intención en este breve ensayo es analizar las principales obligaciones

asumidas por Venezuela en la defensa del medio ambiente y su incidencia en el

mundo de la energía y la economía. Demás está decir que en este momento el país

se encuentra ante una verdadera encrucijada como productor y exportador de

combustibles fósiles que aspira a poder utilizarlos por un tiempo prolongado

como base de su recuperación económica, en medio de la transición energética. (2)

Mi opinión de todos estos compromisos de Venezuela

como país, siguen ajenos a una realidad interna, sigue la falta de información

a los conciudadanos de esto, adicional sólo un sector lo conoce y no se ven

acciones inmediatas ni en el mediano ni a largo plazo. Pareciera que el

gobierno venezolano sigue apostando a lo que tiene de hace más de 50 años aun

esté deteriorado y sin vislumbrar buenas acciones para mejorar ni siquiera

navegar en la transición energética. La recomendación o sugerencias, es como

trabajo de hormiga, en las universidades, instituciones privadas de estudios

superiores, asociaciones, quienes han tenido la iniciativa de investigar,

instruir y proponer ideas, soluciones para que la matriz energética se

diversifique.

Referencias:

1.- Samaniego, José Luis et. al. (2019). Panorama de

las contribuciones determinadas a nivel nacional en América Latina y el Caribe,

2019, Avances para el cumplimiento del Acuerdo de París. La Cepal. Naciones

Unidas.

2.- Contribuciones determinadas a nivel nacional

(NDC). (s.f.). unfccc.int/. Contribuciones determinadas a nivel

nacional (NDC) | CMNUCC.

Metas en Energías Renovables

El Gobierno de Venezuela, de manos del Poder Popular

organizado del país, aprobó el Plan de las Siete Transformaciones (7T) a través

de más de 60 mil asambleas comunitarias llevadas a cabo todo el territorio

venezolano dentro del método de Consulta-Debate y Acción (CDA) orientado por el

presidente Nicolás Maduro. (1)

Así de esta manera es como la poca información con

relación al plan de la patria, es manifestado públicamente, en esta oportunidad

en la redacción de un periódico venezolano, sin embargo, a todas las instituciones

públicas y comunas, se les participa de las mismas. No hay como un plan

declarado en materia del uso de energías renovables, pero si a través de la

inclusión de propósitos y metas en la ecología y algunas estratégicas en el

ministerio de Hidrocarburos, se han fijado durante el corto, mediano y largo

plazo.

Este plan está diseñado para abarcar una política de

consolidación, recuperación y prosperidad en un proceso a llevarse a cabo hasta

el 2030. (1)

Las 7 transformaciones del Plan 7T-2030 incluyen metas

en la economía, independencia plena, paz, seguridad e integridad territorial,

social, política, ecología y geopolítica, siendo la meta 6 la

encargada de la preservación del planeta y atender la crisis climática.

Bajo la influencia de un ahorro energético

implementado en el año 2017 y que hoy 2025 vuelve a ser parte de nuestra

realidad, el gobierno venezolano propuso lo siguiente: ahorro energéticos en

espacios públicos con carga horaria reducida, a mediano plazo, unidades

manejadores del aire acondicionado y al largo plazo, proyecto de compensación

del factor de potencia, mediante un banco de condensadores, así como ejecutar

planes de mantenimiento de los diferentes equipos electromecánicos. (2)

Sin embargo, el ministerio de Ecosocialismo en su

página web “Minec – Ministerio del Poder Popular para el

Ecosocialismo” publica una

serie de boletines informativos enmarcados en el cambio climático (3).

La República Bolivariana de Venezuela ha tenido una postura sólida en el marco

de los procesos que rigen en torno a las decisiones globales en el seno de la

Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio climático, donde se ha

ratificado como una de las partes elementales que levanta las banderas de lucha

contra la crisis climática, así mismo las acciones tomadas por el presidente

Nicolás Maduro Moros, fortalecen la institucionalidad climática del país que al

mismo tiempo permiten aumentar la sensibilización de los todos los actores

sociales. Venezuela va adelante en el tema climático mientras avance en los

indispensables postulados constitucionales ambientales. Actualmente de las 44

áreas protegidas de alta restricción incluye el área del Bioma de Bosque

Tropical Húmedo más extenso del Mundo y este es parte de la hoya hidrográfica

del 3er río de mayor caudal del planeta. Además, con la creación del ONCC se

muestra el compromiso de Venezuela en el marco de los tratados internacionales

y establece los vínculos que llevan a dar cumplimiento esencial de las

disposiciones enmarcadas en el Acuerdo de París. (3)

Si bien no es fácil investigar paginas del gobierno ya

sea porque están desactualizadas o porque son de difícil acceso conectarse a

alguna, mi opinión de los consultado, si hay políticas claras que están dentro

del plan de la patria y que se van desplazando con el tiempo. Las ideas están

enmarcadas dentro de los acuerdos adquiridos y el papel del gobierno venezolano

hace parecer que nos encontramos alineados contra el cambio climático y las

acciones están desplegadas, sin embargo, los hechos ponen en evidencia retrasos

en estos planes. Si hay un camino que son los académicos (escuelas,

universidades) incluso públicas, las comunidades más vulnerables participan de

este conocimiento, pero la falta de recursos que sustenten las mismas, no

permiten ni permitirán ver hechos, así lo expresé desde el principio de esta

investigación.

Referencias:

1.- Venezuela aprueba el Plan de las Siete

Transformaciones. (2024, 27 febrero). eluniversal.com. Venezuela aprueba el Plan de las Siete

Transformaciones

2.- Ahorro Energético: Necesario para el desarrollo

integral de la Nación. (2017, 19 septiembre). www.mppef.gob.ve. Ahorro Energético: Necesario para el desarrollo

integral de la Nación - MPPEF

3.- Lo Básico Que Debemos Saber En El Marco De

Cambio Climático. (2022, octubre). Boletín sobre cambio climático. www. minec.gob.ve. CUADER CORREGI

Recomendaciones

Aún así bajo este contexto de Venezuela, debemos

seguir apoyando y apostando por lo que esté a nuestro alcance como ciudadanos y

académicos. Desde las universidades se está gestando la investigación e

instruyendo a los alumnos sobre las energías alternativas.

La concientización es libre y se puede seguir ese

camino, y si éste es el gobierno como principal responsable, hay que seguir el

lineamiento, pero aportando soluciones, insistir ser escuchados y permitir y

valorar la inversión privada y extranjera, bajo el marco de la declaración en

el Acuerdo de París.

Todos somos parte de la solución.